当今股民未必知道,100多年前中国大地上的证券市场,上演过一轮持续不到半年的“疯狂过山车”行情。价值3两银子的橡皮板块股票,被炒到17两;同一板块面额60两的股票,更是突破1000两大关,溢价超过16倍。时文记录:“举国若狂,亲友叙晤,除橡皮股票外,无他谈话。”

爱多亚路(今延安东路)东端

爱多亚路(今延安东路)东端

基于海外藏中国近现代经济史文献整理与研究,《资本的全球化:近代上海外商证券市场的兴衰史(1843-1941)》日前首发,其中挖掘出“橡皮股票风潮”这一近代中国影响深远的金融泡沫事件,堪称远东金融中心最疯狂的一次集体狂欢。

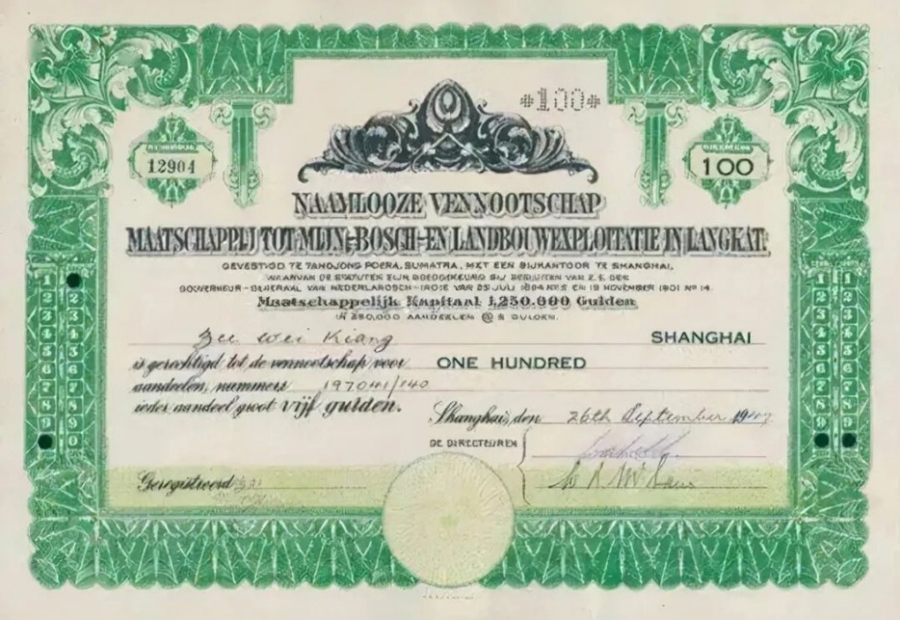

兰格志公司发行的股票

兰格志公司发行的股票

作为这部34万字新书的作者,中国钱币学会货币史委员会副主任、上海师范大学人文学院教授宋佩玉表示,近代上海的外商证券市场存续近一个世纪,资本规模辐射整个东亚,市场网络贯通中外,成为中国近代金融史上极具研究意义的特殊场域,也是兼具本土特色与国际属性的资本配置平台。

1909年,新兴的电器产品与汽车行业成为橡胶的主要消费领域,其需求逐渐增长,对新兴橡胶种植园的需求随之上升。全球橡胶供不应求,伦敦市场的橡胶价格持续攀升。消息传到上海,那些原本持观望态度的华商再也坐不住了。钱庄老板们信誓旦旦:“这是千载难逢的机遇!”兆康、谦裕等十余家钱庄纷纷将巨额资金投入橡皮股票。

1910年新春开市,橡皮股票如脱缰野马。在2月的第三周,12只橡胶园股票的平均现货价格暴涨26.5%。到了3月,阿罗麻橡胶公司的股票从23.5两直冲37两,单周涨幅74.7%;老牌的薛纳王,更从775两飙升至1200两。上海众业公所股票交易厅里,经纪人声嘶力竭地报价操盘。

华洋德律风公司大楼

华洋德律风公司大楼

到1910年6月,上海股市的橡胶板块已膨胀至41家公司。当年9月,立德尔在《北华捷报》上撰文指出,上海前后涌现出46家橡胶公司,总资本达2600万至3000万两。大涨总有大跌,风暴即将来临。

转折来得如此猝不及防。其实,4月初,市场就出现疲软迹象。随着伦敦橡胶价格下跌,上海市场的抛售压力与日俱增。更致命的是,钱庄开始提高贷款利率,货币市场骤然紧缩。到6月底,曾经风光无限的橡皮股票全线暴跌:克令榜的股价从700两跌至600两,阿罗麻从37.5两惨跌至17.5两,那些在3月高峰时上市的公司股价更是腰斩。

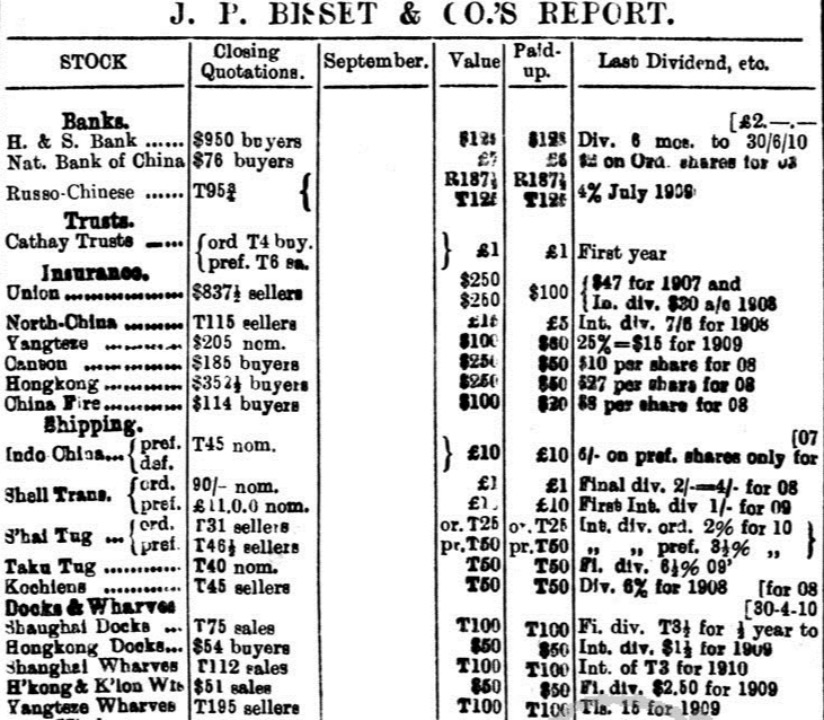

股份行情(1910年9月13日)

股份行情(1910年9月13日)

1910年10月,更大的风暴接踵而至。著名银号源丰润因资金链断裂倒闭,牵连数十家钱庄票号,涉及款项超过300万两。东家严义彬在求援电文中哀叹:“沪市银根奇紧,各埠风潮迭起……支持三月,仍难补救,应付力穷。”商会不得不再次向汇丰银行求援。尽管买办已经过度扩张信用,汇丰还是提供了200万两救命钱——事实上,这已不是商业救市决策,而是为了防止整个上海金融体系的崩溃。

汇丰银行大楼

汇丰银行大楼

时至次年,当辛亥革命的枪声响起时,橡皮股票风潮的余波终于被更大的历史浪潮淹没。宋佩玉研究认为,橡皮股票风潮的发生无疑与投机有着密切的关系。在经济一片沉闷之下,资本苦于找不到出路,橡胶产业顺势成为资本市场的新宠。一时间,沪上商人、钱庄、票号甚至“一些不具备任何橡胶知识的人”,争先恐后地抢购橡胶公司股票,造成过度投机,最终导致橡皮股票风潮。

法商电车公司股票

法商电车公司股票

复旦大学历史学系吴景平教授点评称,近代上海外商证券市场扮演着全球资本在远东地区配置中的核心角色,有力推动了中国金融基础设施的现代化进程。该研究不仅具有重要的学术价值,也对理解当前金融开放与市场建设具有深远的现实意义。“此选题不仅能引领中国近代金融领域的探索,更是对近代中国如何融入世界这一议题的研究起到关键性引导作用。”

近年来,宋佩玉教授先后出版了《近代上海外汇市场研究(1843-1949)》《中国外资银行百年史(1845-1949)》。此次,作为国家社科基金重大项目《英国藏近代汇丰银行涉华档案整理与研究(1865-1949)》的阶段性成果,新作《资本的全球化:近代上海外商证券市场的兴衰史(1843-1941)》极大丰富了近代中国金融史的内容,并推动中国金融国际化研究走向深入。

上海市档案馆副研究馆员何品从档案利用的角度表示,宋佩玉深耕近代金融史研究多年,先后推出了金融研究的3部力作:从外汇市场、外商银行,再到外商证券市场的研究,她广泛搜集了大量第一手资料,并结合档案材料及各类海外文献,系统整理上海外商证券市场的翔实文献,为相关领域研究提供了极具参考价值的宝贵资料。

配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。