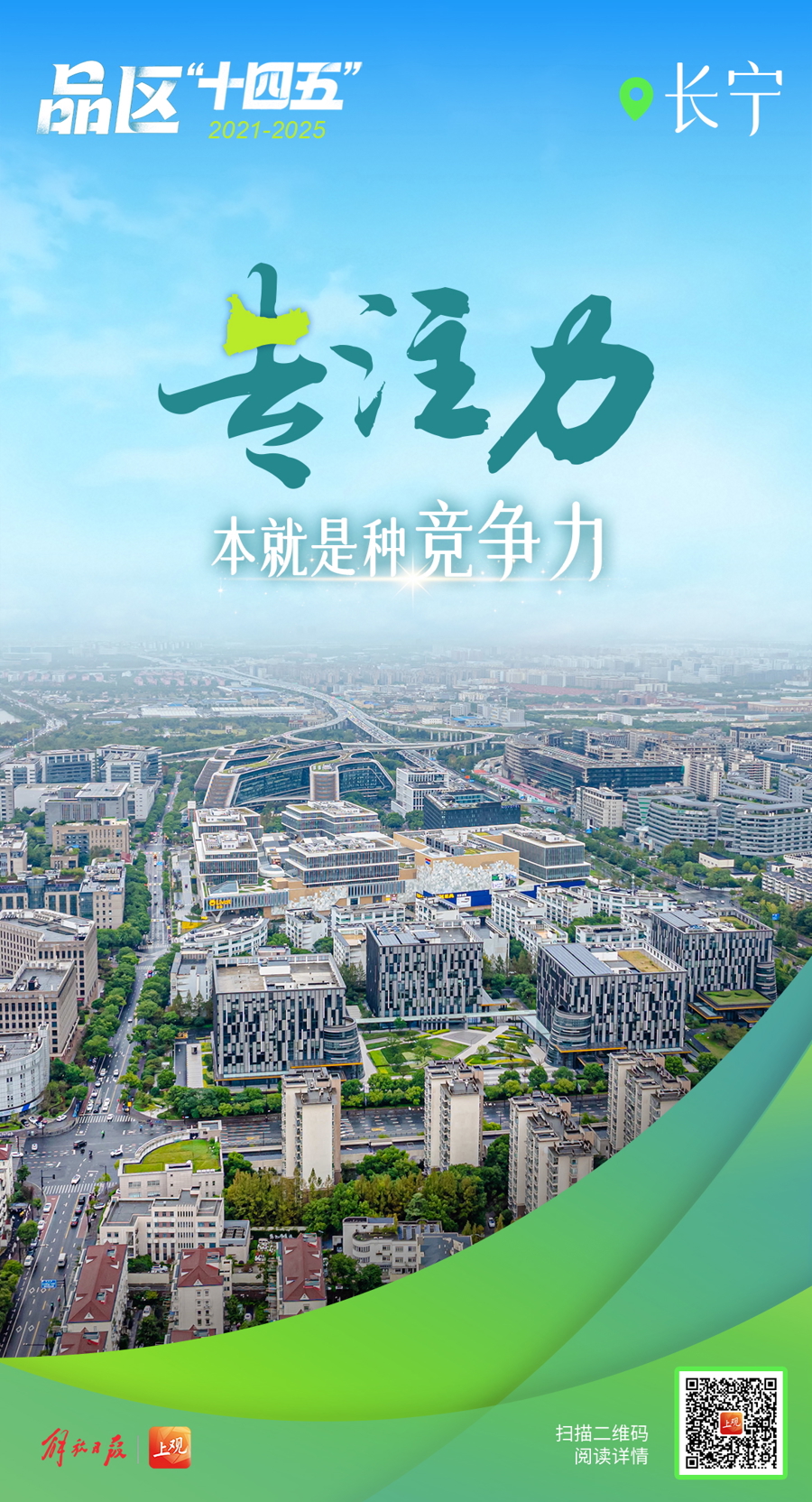

1.48平方公里,仅占上海全市陆域面积的万分之二。“十四五”期间,位于长宁区的“不起眼”的1.48平方公里,却成为“科创回归都市”的典范,在上海加快建成具有全球影响力的科技创新高地过程中,释放出澎湃的发展动力。

以江苏路、延安西路、凯旋路、长宁路-愚园路为轴,武夷路、定西路为十字形支撑,这片名为“上海硅巷”的区域,让“数字长宁”这一区域品牌有了全新注解:融合科技创新与城市更新,进一步拓展了数字经济的新空间、新模式。

“十四五”收官之际,我们为长宁选择的关键词是“专注力”。过去五年,长宁锚定“数字长宁”建设不动摇,在线新经济、生产性互联网等数字经济细分赛道蓬勃发展。独特的区域禀赋,更让“梧桐树下写代码、风貌区内搞科研、咖啡馆里开晨会、烟火气中聊创新”转化为强大的创新动能。

专注力,本身就是一种区域竞争力。长宁,看似温婉细腻的城市形象表层下,有着一颗坚韧不拔的“硬核”之心。

制图:王晨

制图:王晨

深耕“数字长宁”

长宁的专注力,首先体现在对数字经济的长期坚守。2001年,“数字长宁”概念提出后,长宁区从未因时代浪潮更迭而偏离方向,反而随着技术演进持续升级,让数字产业从萌芽成长为参天大树。历经20余年发展,“数字长宁”如今已迭代为以在线新经济为代表的数字经济新生态。

总部位于长宁临空园区的百秋尚美,目前有面积达1万平方米的直播中心,在全国还有数十万平方米的自营仓库、仓储基地以及定制化物流园。这家成立于2010年的电商服务平台,在长宁区一路发展壮大,目前为全球100多个国际品牌在中国的零售业务提供线上线下零售、数字营销、策略咨询等服务。

百秋尚美的发展,是长宁近年来在线新经济发展的缩影。作为上海首批直播经济集聚区,长宁一方面与市级部门合作成立直播监测分中心,引导行业企业规范发展,另一方面持续鼓励拼多多、百秋、春秋等区内企业参与上海市地方标准的制定。

通过为“百年愚园路”叠加直播经济特色街区的新身份,长宁为本土初创品牌和国内外知名品牌提供了多样化的直播场景,实现“让大企业做大做强,让初创团队被更多人看到”。

“十四五”期间,长宁全区电商平台交易总额达1.62万亿元,年均增长达到17.7%,占全市交易总额的三分之一。这张“成绩单”,是长宁区领时代风气之先、长期站在数字经济发展潮头的结果。

21世纪初,信息化浪潮兴起,互联网技术迅速发展,各地都积极探索利用信息技术推动经济社会发展的新路径。长宁区敏锐捕捉到了这一趋势,提出“数字长宁”战略。

进入“十四五”后,云计算、开源软件等新一代信息技术应运而生,创新活动日益强调轻量化、灵活性,轻资产运营成为趋势,以平台、数据、算法和用户为核心的在线新经济,成为长宁着力培育的特色产业。

数字经济,数据是如“石油”般重要的基础性资源和战略性资源。经过20余年积淀,长宁集聚了7000多家数字经济企业,在各领域都积累了可观的“大数据”。如今,海量数据要素价值正为“数字长宁”持续赋能。

当前,除了在线新经济,长宁还在智能驾驶、产业互联网、生命健康、人工智能等领域培育了一批拥抱前沿科技的创新型企业,正在数据跨境便利流动、公共数据开放共享等方面默默发力。

虹桥临空园区

虹桥临空园区

打造“上海硅巷”

如何在上海“五个中心”尤其是科创中心建设中找准自己的身位?长宁慧眼独具。“十四五”期间,“数字长宁”的大树上,又开出一朵令人眼前一亮的花:“上海硅巷”。

随着新一轮科技革命以及“智能时代”的到来,科创模式不断调整,创新活动不见得非要依托重型设备、苛刻的空间条件以及充满弧光和化学品味道的实验室。依托算力和数据,双创团队靠几台电脑就能进行研发,小型化、高素质的团队完全可以嵌入都市空间中。

在“科创回归都市”成为全球趋势的背景下,“数字长宁”迎来厚积薄发。长宁因时而动,专注打造“上海硅巷”科创街区,以科技创新引领新质生产力发展。

事实上,早在2016年,长宁区便启动武夷路沿线的土地资源排摸,梳理出飞乐厂地块、武夷路304/320地块、武夷路333号地块、武夷路155号地块等具备城市更新潜质的地块,如今分别腾笼换鸟为翡悦里、MIX320园区、黑湖科技总部和仪电新象限园区。

机遇永远垂青有准备者。长期的储备和积淀,在“风口”来时为长宁产业发展提供了绝佳助力。

2021年迁入长宁的工业互联网独角兽黑湖科技,在与长宁区接洽办公场地时,一眼相中武夷路333号的沿马路园区——企业希望“在有上海地标气质的空间内办公”。

今年世界人工智能大会期间,上海机电和香港德昌电机共同出资设立的动界智控(上海)科技有限公司落地长宁,目标打造我国人形机器人产业核心零部件的重要供应平台。两家老牌制造业企业都将这家总部位于“上海硅巷”的新公司视作寻求产业升级“第二曲线”的落点。

眼下,高标准建设的“上海硅巷”已集聚近900家创新型企业。“‘硅巷’是长宁统筹生产、生活、生态的试验场,为的是在空间资源需要不断革新的关键时刻,找到能真正盘活低效用地、促进要素资源优化配置的有效方法。”长宁区领导表示。

科创回归都市,不只是物理意义上的空间转换,而是创新生态的全方位塑造。突破了实验室、研发部门等封闭场景,利用都市内要素资源密集分布这一优势,产学研用各环节、产业链上下游之间跨界融通变得更便利。

如今,“上海硅巷”科创街区突破了研发、办公、商业、文化、居住等功能分区之间的硬隔离,已培育出黑湖科技、西井科技、矽睿科技等一批国家级、市级专精特新企业。

在这里,“烟火气+科技范”的创新生态以及“左右邻就是供需方,上下楼就是上下游”的氛围降低了创新成本,创新就像梧桐树一样枝繁叶茂、由点及面、连片成林,政府部门、科研院所、科创企业与社区居民之间的良性互动,让创新火花持续迸发。

“上海硅巷”科创街区

“上海硅巷”科创街区

聚焦“精细更新”

“上海硅巷”的建设,提供了城市更新与科创融合的示范:老旧厂房、闲置空间升级为优质的科创载体,通过打通背街小巷等“毛细血管”,打造更多“无边界街区”,城市更新与科技创新完全可以双向奔赴。

示范背后,是长宁以及上海其他中心城区都面临的一道发展课题:当发展空间面临挑战,如何通过科学的城市更新,腾挪出更多的产业空间、更舒适的生活空间?同一个空间,是否可以承载多重功能,以此实现利用效率最大化?

“十四五”的长宁,在这方面持续专注探索,始终锁定“历史风貌保护+现代功能激活”的宗旨,不搞粗放开发,只做精准更新,通过“螺蛳壳里做道场”般的精细化操作,走在全市城市更新工作的前列。

在看似“满载”的空间里,仅“十四五”期间,长宁区就诞生了日均客流20万人次的龙之梦城市生活中心、蝉联税收“百亿楼”的金虹桥国际中心等城市更新“代表作”。其中,新泾镇乐颐生境花园尤具典型意义。

2021年8月,一则来自联合国的消息令长宁干部群众振奋:新泾镇绿八居民区乐颐生境花园,入选联合国“生物多样性100+全球典型案例”名单。

顾名思义,生境花园就是将“生境”和“花园”融合在一起,既有观赏价值、提高环境品质,又能给城市里的小动物提供生存空间。伴随来自联合国的肯定,“生境花园”在长宁如雨后春笋般涌现,不仅为老公房小区提供高品质的绿化更新方案,虹桥南丰城还主动建成上海首家商场内的生境花园,愚园路上也开辟出一条“生境绿廊”。

生境花园的横空出世,提供了老旧小区乃至商业综合体提升环境品质的全新思路。过去五年,长宁借助“生境花园”等新的城市更新模式,填平了老旧小区品质不足的“小褶皱”。

“十四五”期间,长宁累计推进169个更新项目,构建集约多元的生产、生活、生态空间。从愚园路的老洋房活化到武夷路的业态升级,从上生·新所的工业遗存改造到虹桥开发区的商务单元更新,每一个项目都坚持“建筑可阅读,街区可漫步”的理念,既守住城市的肌理,又激活空间的现代价值。

长宁的“专注力”,不是墨守成规的固执,而是锚定方向后、全局视野下的久久为功;不是单点突破的侥幸,而是系统推进的坚定。

乐颐生境花园

乐颐生境花园

配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。